Strumenti per decolonizzare il pensiero sulla Sardegna

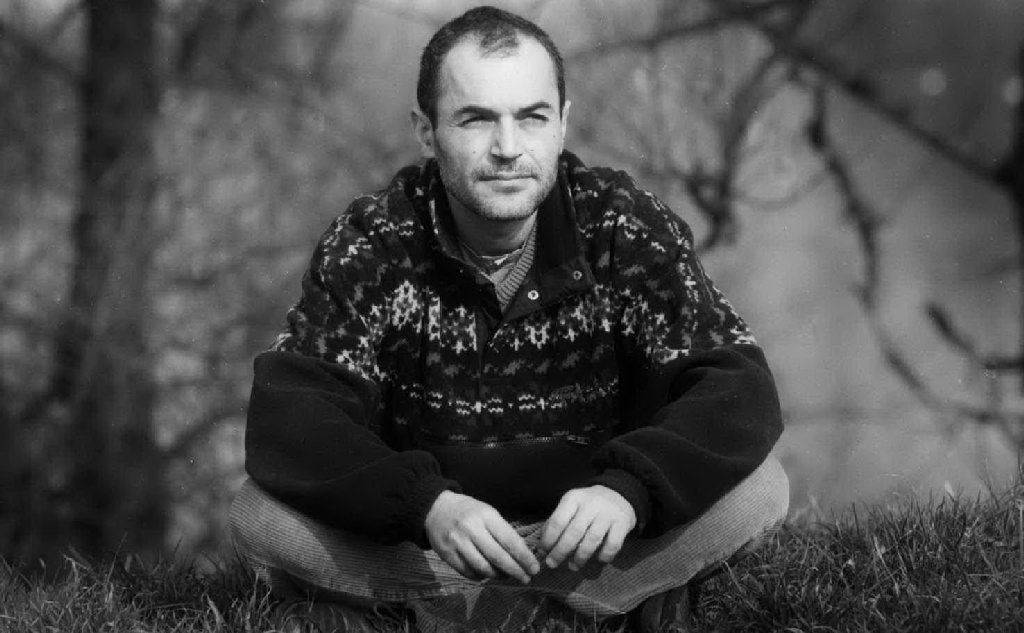

Foto da: L’Indice

Oggi, 6 settembre, ricorre l’anniversario della morte di Sergio Atzeni.

Non è universalmente conosciuto, anche se è considerato uno dei più importanti scrittori della letteratura contemporanea sarda.

Autore di opere di narrativa cui si affianca una produzione giornalistica di rilievo, è stato anche curatore di edizioni italiane di autori stranieri.

In questo articolo parlo di Atzeni come autore postcoloniale e della ricchezza della sua eredità per ripensare la Sardegna e sviluppare gli anticorpi allo sguardo esterno, liberandosi al contempo dell’idea da cartolina e delle forme di autorappresentazione essenzialista.

Lo sguardo coloniale sulla Sardegna

Atzeni ha maneggiato la rappresentazione della Sardegna, lo ha fatto come autore, ma anche adottando una postura critica nei confronti della vasta letteratura prodotta da famosi e illustri viaggiatori europei che hanno visitato la Sardegna a partire dall’Ottocento.

«La Sardegna descritta dai narratori e dai viaggiatori europei è un territorio magico e demoniaco, selvaggio e misterioso, luogo di visioni, soglia dell’ignoto»

L’Isola è oggetto di narrazioni in cui il potere di chi racconta conta più della verità stessa: il pensiero da cui tali narrazioni e immagini vengono prodotte è di matrice coloniale, viene da esponenti privilegiati dell’Europa che si poneva come depositaria di progresso e civiltà.

In quest’ottica, l’obiettivo del resoconto di viaggio è riportare all’esterno il senso dell’esotico, il fascino del selvaggio, lo sguardo paternalista del civilizzatore per il quale non è tanto importante comprendere o documentare la realtà, quanto soddisfare la propria curiosità verso il peculiare, il pittoresco. La Sardegna ben si prestava a tale esigenza narrativa: per questo ha attirato uno sguardo primitivista e esotista, nella ben nota e consolidata oscillazione tra bontà e ferinità.

“Raccontar fole”: decostruire i miti dei viaggiatori

Presumibilmente tra il 1988 e il 1989, Atzeni cominciò una ricerca sui resoconti di viaggio dal Settecento all’Ottocento che riguardavano la Sardegna: essa confluì in “Raccontar fole”, opera postuma, pubblicata nel 1999, una riflessione ironica e di critica pungente alla rappresentazione fornita dai viaggiatori.

Una rappresentazione ancora oggi ben radicata, quella della Sardegna come paradiso incontaminato, terra selvaggia, dalla cultura ancestrale, tradizionale, arretrata.

Il libro è strutturato come si usava fare ai tempi del Grand Tour, con delle sezioni tematiche (fauna, flora, paesaggio e così via). Atzeni usa questo espediente per far comprendere come lo scopo di queste opere non fosse documentare la realtà, ma intrattenere, e come il racconto che ne deriva sia fantasioso e tendenzioso.

La Sardegna raccontata dai viaggiatori è la periferia di un’Europa post-rivoluzionaria, lontana non tanto nello spazio quanto nel tempo, appunto ‘primitiva’ e ‘selvaggia’. È un’isola vicina geograficamente, ma in verità lontana perché remota sotto il profilo temporale.

Nessuno degli autori che hanno alimentato le rappresentazioni della Sardegna in Europa, sembra sfiorato dal dubbio che la cultura sarda abbia sviluppato forme di resistenza al potere coloniale. La diversità è intesa in termini di peculiarità, o di corruzione del progresso.

Il popolo sardo è, secondo questa prospettiva, selvaggio e fatto di briganti, arretrato, isolato, refrattario ad adattarsi alle grandi trasformazioni della modernità. Non è contemplato che vi siano ragioni connesse al carattere relativo del concetto di sviluppo, benessere, progresso: è un comportamento squalificato e ricondotto all’ignoranza, all’arretratezza, all’irrazionalità, alla chiusura culturale, a un ostinato e incomprensibile desiderio che le cose restino come sono.

Gli anni erano gli stessi, ma il tempo differente: il nostro era il passato remoto, isolato, in mezzo al mare, chiuso in bottiglia, incomprensibile, lontano come la Polinesia. Perciò ci guardavano con scarsa curiosità, mista spesso a ripugnanza. La stessa curiosità e ripugnanza con le quali guardavano gli Uroni, così primitivi, così selvatici, così fieri, così destinati a scomparire dalla faccia del mondo

foto repertorio Canva

Atzeni illustra come l’Europa emerga come l’emblema della razionalità, dell’evoluzione e della civiltà, promessa del futuro, mentre la Sardegna rappresenti una tradizione da superare, relegata al passato.

Non solo, ma l’enfasi sul suo carattere superstizioso e magico, sull’irrazionalità, dipinge l’Isola come un Oriente interno, replica di quello costruito come antitesi dell’Europa moderna.

La critica postcoloniale

L’autore non usa parole come eurocentrismo o colonialismo, ma la sua è inequivocabilmente un’opera di critica postcoloniale.

Sergio Atzeni fa divertire e arrabbiare quando evidenzia l’impunità con la quale lo sguardo esterno distorca la realtà, e nel farlo invita a riconquistare il potere di produrre cultura, una storia altra, una storia attenta alla memoria, specie a quella orale, al recupero del patrimonio mitopoietico, delle atmosfere che abbiamo sostituito con altre.

Un’arte del narrare che metta in discussione la forma stessa del racconto, la quale tanto ha influito nella costruzione delle identità nazionali.

Non si limita a rievocare la depredazione del territorio, ma mostra come la distorsione narrativa compiuta dalla letteratura di viaggio ottocentesca sia simile a quella esercitata sulla storia, anch’essa soggetta a metodi e pratiche che la definiscono come se avesse uno scopo a cui tendere (cioè il progresso), evoluzionistica, che si sussegue per stadi ed epoche applicabili a tutti i contesti.

Questa distorsione narrativa e storica non è un fenomeno isolato, ma riflette un problema più ampio. In letteratura postcoloniale viene denunciata l’ estrazione simbolica del sapere indigeno, il quale viene relegato all’ambito teorico senza riconoscere la soggettività e le lotte concrete delle popolazioni coinvolte.

Sergio Atzeni critica la relazione di potere tra Europa e Sardegna, e la connette a quella che unisce centri e periferie, ridefinendo lo spazio-margine come antidoto al paradigma rappresentativo e autorappresentativo che ha privilegiato i luoghi percepiti come portatori di autenticità.

Cagliari al centro del pensiero decoloniale di Sergio Atzeni

Cagliari è il contesto in cui Atzeni si è fatto cantore delle periferie, decostruendo l’idea del capoluogo come città non sarda versus “la vera Sardegna”.

Cioè quella rappresentata attraverso l’immagine dei pascoli e delle montagne (anche in molti studi specialistici, come la linguistica sarda di matrice wagneriana), mentre vengono escluse realtà come il mare, le miniere, le industrie e le città, compresa Cagliari.

Cagliari, emblema della modernità, promessa ora mantenuta, ora mancata di sviluppo e progresso da una parte; la “Sardegna autentica” depositaria di valori antichi, tradizioni, arcaicità, dall’altra, identificata con i territori dell’interno dall’altra.

Nel 2003, nel cortometraggio di Giovanni Columbu La Sardegna di Cagliari, gli intervistati ribadivano con fermezza di non sentirsi rappresentati dalla capitale.

Cagliari, protesa verso il mare e sede di governi lontani non solo in senso geografico, è stata per secoli percepita come una città quasi estranea, dedita al compromesso, abitata da non sardi e da sardi “svenduti” a questi ultimi; un luogo di potere ma considerato parassitario rispetto al resto dell’isola, contrapposto alla tradizione nobile dei sardi “resistenti” (quelli veri) chiusi fieramente nelle regioni interne.

Da Wagner a Elio Vittorini, Carlo Levi, passando per Edwardes e Balzac, Delessert e Lawrence, Cagliari è oggetto più dello sguardo esterno che raccontata da autrici e autori isolani. Sostiene Atzeni:

Raccontare Cagliari è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a scrivere racconti. […] C’è molto di più sulla Barbagia, mentre sul Sud c’è pochissimo. Ad un certo punto mi è sembrato che non ci fossero descrizioni di Cagliari fatte da scrittori locali. Mi ha fatto pensare a scrivere un racconto dove ci fosse qualche riga che descrivesse la città non dal punto di vista esterno, di chi la visita, ma dal punto di vista interno, di chi ci vive

Anima, lingua e linguaggi della città

Nei racconti che parlano di Cagliari è la voce degli abitanti delle periferie e delle classi non privilegiate a ridefinire poesia e bellezza, veracità e strategie di resistenza e adattamento, che prepotentemente cala il racconto (e chi legge) nel presente.

Atzeni è interprete del margine, di Cagliari come frontiera tra Isola e Mediterraneo. Sapientemente gioca sul meticciato linguistico, specie nella commistione tra casteddaju e italiano degli autoctoni e nel linguaggio ibrido degli immigrati, perno dello stereotipo dell’abitante del capoluogo che “tradisce” la sua identità e offende le orecchie dei guardiani della lingua dei padri.

Nell’opera di Atzeni ci vengono consegnati gli strumenti concettuali, linguistici e culturali per sfondare la quinta della città-cartolina.

Il caleidoscopio urbano si arricchisce di microcosmi di quartiere in una prospettiva che si apre alle forme di aggregazione sociale comunitarie del Mediterraneo.

Cagliari è restituita alla dimensione complessa di una terra che anche se ha perso l’indipendenza, resiste nelle sue comunità, con strategie di adattamento che implicano anche l’adottare la lingua e i costumi dell’oppressore.

Rileggere Sergio Atzeni, oggi, nell’accezione postcoloniale, permette di ridefinire il ruolo del capoluogo come città dialettica, non solo “fighetta” o borghese, per adottare una visione che sintetizzi le contraddizioni di una Sardegna plurilingue e policentrica.

A partire dal rapporto non lineare tra centro e periferia per giungere al concetto di margine come spazio fecondo. Una tensione che si può descrivere come duplice: la prima esterna alla città, come periferica geograficamente rispetto all’Isola e contemporaneamente al Mediterraneo e all’Europa; la seconda interna alla città, nel sistema di privilegi ed oppressioni.

Cagliari, che, vista dal margine, è in grado di frantumare anche lo stereotipo della vera sardità, con la sua capacità di fagocitare e restituire a un mondo a tratti ostile, a tratti accogliente, le esperienze di quanti vi giungono dall’interno o dal mare in un processo vivo, meticcio, dinamico, di innesti tra sardi non cittadini e persone non sarde.

Ca Casteddjus (e sardus) funt totus is chi in Casteddu ddoi bivint, no sceti chini ddoi est nàsciu

I non pochi stranieri che, avendo fiutato i profumi del mare da maggio all’alba, a mezzogiorno, di pomeriggio e a sera, non hanno più lasciato la città, inventandosi mille mestieri e trovando mogli e mariti di rara bellezza.

Fonti:

Giuliana Benvenuti, Raccontar fole, La Sardegna esotica dei viaggiatori

tra Sette e Ottocento riletta da Sergio Atzeni

Federica Soddu, Sergio Atzeni, il Mediterraneo complesso e la “retorica della modernita” in Logu e logos – questione sarda e discorso decoloniale Filosofia de Logu

bell hooks Elogio del Margine

Franco Cassano, Pensiero Meridiano

Raffaele Cattedra, Marcello Tanca, Silvia Aru, Florence Troin (a cura di) Cagliari, geografie e visioni di una città

Lascia un commento