“Come nel resto della penisola…” è una frase che si dice e si scrive frequentemente quando si fa riferimento a qualche cosa che mette in relazione il contesto sardo con quello italiano.

Per quanto possa sembrare tale, non è un’affermazione neutrale, ma contribuisce a rafforzare l’idea della Sardegna come subordinata all’Italia, e consolida una narrazione uniformante che ha più implicazioni di quanto si possa pensare.

In questo articolo vedremo perché è bene utilizzare definizioni precise e come il rivendicare che la propria specificità venga riconosciuta, sia importante per autodeterminarsi.

Non sono “solo parole”!

Comprendere perché è opportuno parlare della Sardegna come di una realtà a sé serve per prendere coscienza della specificità che la caratterizza. Un aspetto che non ha niente a che vedere con inclinazioni separatiste fini a se stesse, ma che mette in luce la geografia del potere in cui la Sardegna è collocata.

È un modo per de-centrarsi, rompendo con l’idea del rapporto di disparità tra centro e periferia; di mettere in discussione l’omologazione che invisibilizza.

E di immaginare, prima di situarci al suo interno, un sistema policentrico, una rete di relazioni orizzontali e non verticali.

L’autopregiudizio sulla marginalità inizia con l’interiorizzazione dello sguardo altrui: il primo passo per liberarsene è pensarsi alla pari con l’esterno.

La Sardegna non fa geologicamente parte dell’Italia

Accomunare la Sardegna “al resto della penisola” è improprio sotto il profilo geologico e geografico.

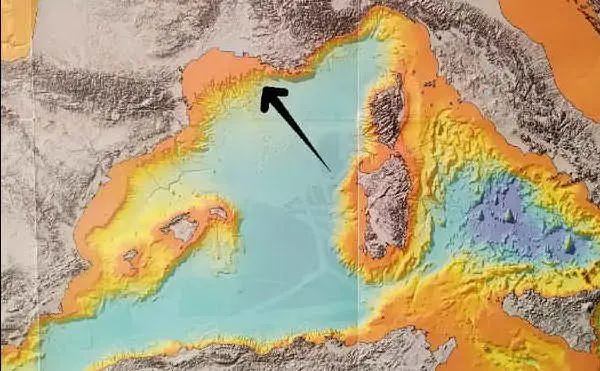

Come dimostrato dalla geologia, il blocco sardo-corso non faceva parte dell’Italia, ma era attaccato a quelle che oggi sono Spagna e Francia.

Oggi ha un orientazione nord-sud, ma in origine era ruotato e connesso a quella che attualmente è la costa iberica e francese.

L’immagine viene dal video di GeoPop, il canale Youtube curato dal geologo Andrea Moccia

Le rocce della Sardegna sono antichissime: la storia geologica della Sardegna iniziò nel Cambriano (era paleozoica; più di 500 milioni di anni fa), quando, in un mare che forse occupava tutto il Mediterraneo – e di cui non si hanno tracce nella penisola italiana – si depositarono rocce sedimentarie in gran parte fossilifere.

Queste sono molto più antiche di quelle che si trovano in Italia, mentre sono del tutto simili a quelle che si trovano in Spagna e in Francia. La serie cambriana forma oggi l’ossatura del Sulcis e dell’Iglesiente, le principali regioni minerarie dell’Isola.

La frattura, i segni della separazione del blocco sardo corso risalgono a 30-35 milioni di anni fa e sono riconoscibili.

La spinta dell’Africa sul continente euroasiatico determinò la formazione di un arco vulcanico in corrispondenza di quella frattura. Il materiale vulcanico che si depositò ha lasciato tracce visibili. Per via dei movimenti tettonici, il blocco sardo-corso si distaccò dal continente euroasiatico e ruotò. La gran parte di questa rotazione avvenne tra i 35 e i 18 milioni di anni fa.

Tutto ciò spiega anche come mai in Sardegna non ci siano terremoti: sembrerebbe che, a memoria umana, siano stati pochissimi e di piccola entità. Il primo di cui abbiamo notizia risale al 1616 e si è verificato a Cagliari. L’ultimo, al momento, è stato registrato a ovest dell’Asinara nel 2025.

La Sardegna non fa parte dell’Italia dal punto di vista geografico

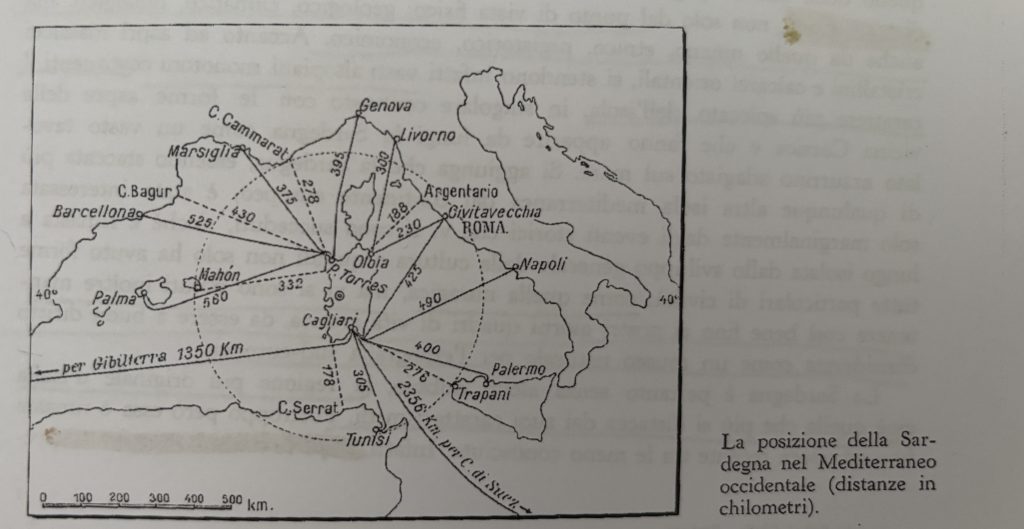

È un’isola grande, al centro del Mediterraneo, equidistante da Italia, Spagna e Africa. L’Isola è al centro di una circonferenza di circa 400 km che taglia i territori circostanti.

È un territorio di transizione, una frontiera non solo dal punto di vista etnico, culturale, umano, ma anche dal punto di vista fisico, geologico e morfologico.

L’insularità è una caratteristica geografica raccontata per lo più come un limite. Come se fosse la ragione di svantaggi strutturali, innati.

È un concetto erroneamente sovrapposto all’isolamento. Della Sardegna si dice che è storicamente isolata.

Non è così! La Sardegna non ha alcun problema storico di isolamento.

L’insularità è una condizione geografica, mentre l’isolamento è una condizione culturale.

Di quest’ultimo non c’è alcuna prova storica, mentre sono numerose e chiare le attestazioni archeologiche del coinvolgimento della Sardegna negli scambi etnici, culturali e materiali sin dalla Preistoria.

Pensare l’insularità solo come un limite e come causa dei maggiori problemi della Sardegna (spopolamento, perifericità, povertà, mancanza di opportunità) ci fa introiettare un senso di ineluttabilità e impotenza. L’insularità non si può cambiare, quindi nascere in un’isola comporta, come danno collaterale ineluttabile, degli svantaggi strutturali. Se si sovrappongono cognitivamente insularità e isolamento, essi vengono percepiti come naturali e quindi non resta che o accettarli o rivolgere lo sguardo altrove, andarsene e -per consolarsi- dirsi che “almeno è un paradiso”.

Il rapporto tra Sardegna e Italia non è paritario e questa disparità ha una sua dimensione geografica.

Modificare il nostro linguaggio, distinguere insularità e isolamento, e Sardegna e Italia, è importante per ragionare sulle modalità attraverso cui l’insularità è gestita, dato che, di per sé non ha mai impedito all’Isola e alle sue genti di partecipare ai processi di acculturazione. La Sardegna ha infatti, semmai, un problema storico di inadeguatezza delle politiche in materia dii trasporti, amministrazione del territorio, economiche e culturali.

Non solo: serve per iniziare a pensare a come valorizzare i punti di forza dell’essere un’isola grande al centro del Mediterraneo; ad abbandonare la scarsa abitudine a pensarsi in un orizzonte più ampio (e non solo in rapporto -subordinato- all’Italia).

Pensarsi come “il resto della penisola dovrebbe farci sentire parte di qualcosa di più grande, ma in realtà è la base di una visione provinciale e marginalizzante. Va, infatti a braccetto con il sentirsi parte di una periferia, lontana, fuori da un altrove dove succedono le cose è un autopregiudizio frutto dei meccanismi di stampo coloniale che appiattiscono la Sardegna sullo sfondo dei rapporti tra il Nord “sviluppato” e il Sud arretrato.

Non c’è nulla di ineluttabile nei processi di acculturazione: il nostro situarci nel mondo può cambiare anche la nostra maniera di abitarlo.

L’appartenenza all’Italia come costrutto storico

Dire che la Sardegna fa parte del “resto della penisola” non è solo errato per via delle sue caratteristiche geografiche e geologiche, ma riproduce una logica coloniale e gerarchica di centro/periferia all’interno dello stato italiano.

L’italianità della Sardegna può sembrare una cosa scontata, ma lo è davvero? O è un costrutto culturale?

In realtà si può intendere come una rappresentazione fondata su tre principali elementi:

1) La romanizzazione, un processo di acculturazione che proverebbe una base storica di appartenenza e continuità (la romanizzazione ha riguardato un territorio geograficamente vasto; in realtà, quindi, non si capisce perché debba valere più per la Sardegna che per altri territori);

2) L’italianizzazione primaria dell’isola sotto la dominazione pisano-genovese (Basso Medioevo): il periodo storico post-giudicale è raccontato come un “dominio” di Pisa e Genova, una narrazione quanto meno sbilanciata.

3) I Savoia come restitutori della Sardegna all’Italia dopo i “secoli bui” del periodo spagnolo.

L’italianità è un costrutto culturale legato al processo di costituzione dello stato-nazione, il quale ha unificato territori molto diversi per lingua, cultura, storia.

L’Italia è un po’sarda?

Il tentativo di dare legittimazione storica all’appartenenza della Sardegna all’Italia ha prodotto un’interpretazione fondata sull’idea che l’Isola facesse parte dell’entità statale il cui governo guidò l’unificazione dell’Italia.

Questa tesi è anacronistica e non tiene conto della complessità dell’evoluzione del Regno di Sardegna nei secoli, facendo sembrare naturale che sia confluito nel Regno d’Italia.

Collocarsi su un piano narrativo, anche nel linguaggio comune, nel “resto della penisola” significa adeguarsi ai processi di uniformizzazione propri del nazionalismo italiano.

L’Italia è il paese dell’Europa occidentale che presenta il più alto livello di squilibrio socio-economico territoriale; infatti, sul dualismo italiano si è basata l’analisi di Antonio Gramsci sullo sfruttamento di alcune regioni (il Sud e le isole) da parte di altre (il Nord).

L’italianità si fonda anche sul principio di inferiorità della Sardegna (questione che si affianca, anche in questo caso, con una sua specificità, alla questione meridionale) rispetto all’Italia, all’Europa, all’Occidente.

Abbracciare e manifestare la propria specificità

...Non vuol dire chiudersi, ma essere consapevoli dei principi in base ai quali ridefinire la propria identità mantenendo una complessiva unitarietà senza rinunciare alla nostra irripetibile unicità.

Significa dirsi invece che farsi dire da altri; acquisire senso critico e coscienza politica per esigere una gestione all’altezza della propria dignità di popolo e del proprio potenziale.

Parlare della Sardegna come realtà a sé è da stimolo per conoscere le ragioni che la rendono tale (lingua, tradizioni, musica, usi e costumi) ed evitare di scambiare l’identità, quale fenomeno in divenire, con qualcosa di statico e di fisso.

Avere contezza della propria specificità apre al confronto alla pari con sicurezza e fiducia. È il presupposto per riprendere il potere della narrazione su di sé; permette di elaborare le ragioni sistemiche del proprio senso di inferiorità e di superarlo. Che spesso finisce per sfociare in un orgoglio vuoto, più retorico che sostanziale.

Nominare ciò che ci distingue è un modo per abitare il mondo, per fare della diversità un valore e una ricchezza, oltre che uno strumento per smantellare i sistemi di oppressione.

Nessun cambiamento può accadere senza prima avere luogo nella nostra immaginazione, cosa che, a sua volta, è possibile solo cominciando dalle parole.

Fonti:

Lidia Decandia, Anime dei luoghi

Omar Onnis, Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso

Andrea Moccia, Geopop

Raimondo Catalano, Appunti di geologia regionale

Pracchi, Terrosu Asole, Atlante della Sardegna

Lascia un commento