Ho ritrovato un mio compito di letteratura greca del liceo.

L’argomento: l’Antigone di Sofocle, nella versione di Jean Anouilh, scritta nel 1941 e uscita nel 1943, in uno scenario di guerra, di devastazione e annichilimento dell’umanità. Era il 2002. Avevo diciassette anni.

Ho deciso di trascriverlo integralmente e di pubblicarlo.

Se l’opera di Anouilh interrogava l’Europa del Novecento sull’Olocausto, oggi l’Antigone ci chiama in causa sul genocidio perpetrato da Israele contro il popolo palestinese, come in uno strano e perverso scherzo del destino.

Ci interroga sulla colpa, la nostra, ma soprattutto sulla pretesa superiorità umana su tutte le cose.

Mi viene in mente il coro del testo di Sofocle, che nel primo stasimo inizia con un elogio agli esseri umani, miracolo della creazione. Una lode incrinata da un’esitazione che alla fine rovescia l’intenzione. Perché l’ingegno umano, così pieno di risorse, è ancora più prodigioso nel distruggere. Con la sua perversità e le sue istituzioni.

Quali, dunque, le leggi, quale giustizia dobbiamo perseguire?

Quelle create da noi, dall’Europa che si crede portatrice di civiltà o quelle “fisse da sempre”, le leggi non scritte, le ἄγραπτα νόμιμα (àgrapta nòmima)?

“Non esiste grandezza nella vita umana a cui non si accompagni sventura”, dice il coro nel secondo stasimo. Non lo capivo il ruolo del coro che assiste all’esito ineluttabile della fine. Quando hai diciassette anni è giusto così: oggi lo so, lo sappiamo, cosa vuol dire.

Nel quarto stasimo c’è una preghiera a Bacco, perché accorra in aiuto della città a lui prediletta. Il tono per la prima volta è festoso, ma è destinato a spegnersi.

Non è per confortare che la tragedia e che il teatro sono nati. Ma per turbarci, per non lasciarci uguali a prima.

Su questa terra hanno diritto alla vita:

il ritorno di aprile,

l’odore del pane all’alba,

le opinioni di una donna sugli uomini,

gli scritti di Eschilo,

l’inizio di un amore,

l’erba nata sopra una pietra,

le madri in piedi sul filo del flauto

la paura dei ricordi che invade gli invasori.

Su questa terra hanno diritto alla vita:

la fine di settembre,

una donna che saluta i quarant’anni

in tutto il suo splendore,

l’ora d’aria in una prigione,

le nuvole che imitano uno stormo di creature,

le grida di un popolo a coloro che sorridono alla morte,

la paura dei canti che assale i tiranni.

Su questa terra hanno diritto alla vita

la signora della terra,

la madre degli inizi e la madre di tutti i finali:

si chiamava Palestina, si chiama ancora Palestina.

Signora: io merito – perché sei la mia signora –

io merito la vita.

Ecco il mio tema.

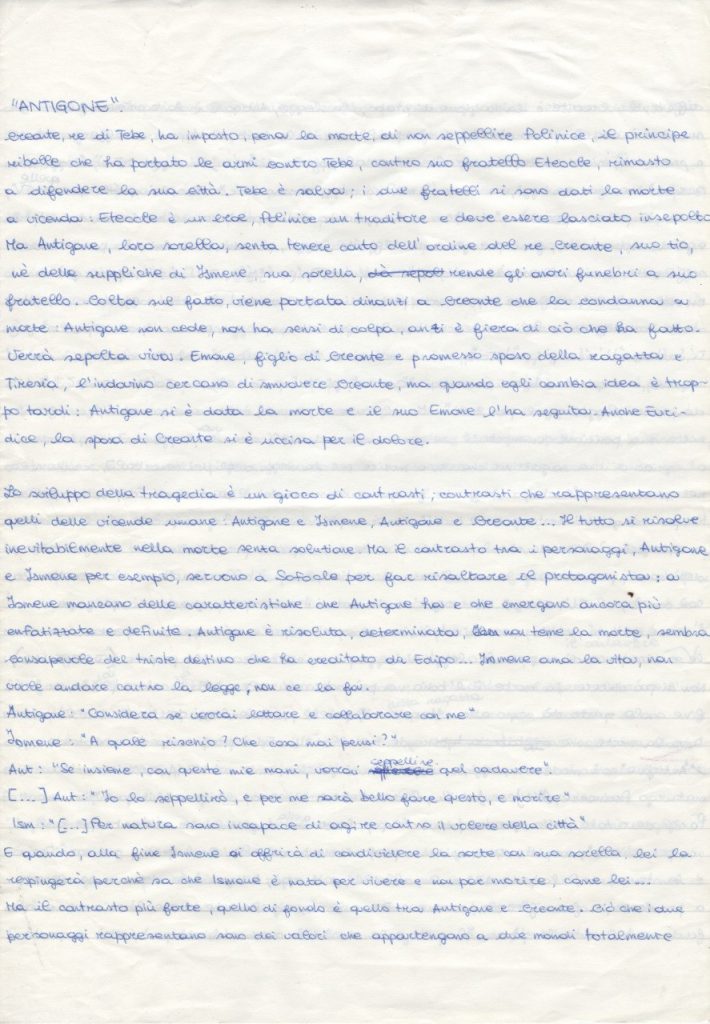

Creonte, re di Tebe, ha imposto, pena la morte, di non seppellire Polinice, il principale ribelle che ha portato le armi sotto Tebe, contro suo fratello Eteocle, rimasto a difendere la sua città. Tebe è salva; i due fratelli si sono dati la morte a vicenda: Eteocle è un eroe; Polinice un traditore e deve essere lasciato insepolto.

Ma Antigone, loro sorella, senza tenere conto dell’ordine del re Creonte, suo zio, né delle suppliche di Ismene, sua sorella, rende gli onori funebri a suo fratello. Colta sul fatto, viene portata dinanzi a Creonte che la condanna a morte: Antigone non cede, non ha sensi di colpa, anzi è fiera di ciò che ha fatto. Verrà sepolta viva. Emone figlio di Creonte e promesso sposo della ragazza e Tiresia, l’indovino, cercano di smuovere Creonte, quando egli cambia idea è troppo tardi. Antigone si è data la morte e il suo Emone l’ha seguita. Anche Euridice, la sposa di Creonte, si è uccisa per il dolore.

Lo sviluppo della tragedia è un gioco di contrasti, contrasti che rappresentano quelli delle vicende umane: Antigone e Ismene, Antigone e Creonte. Il tutto si risolve inevitabilmente nella morte senza soluzione. Ma il contrasto tra i personaggi, Antigone e Ismene per esempio, servono a Sofocle per far risaltare le protagoniste, a Ismene mancano delle caratteristiche che Antigone ha, e che emergono ancora più enfatizzate e definite. Antigone è risoluta, determinata, non teme la morte, sembra consapevole del triste destino che ha ereditato da Edipo. Ismene ama la vita, non vuole andare contro la legge, non ce la fa.

Antigone: “Considera, se vorrai lottare e collaborare con me”.

Ismene: “A quale rischio? Che cosa mai pensi?”.

Ant: “Se insieme, con queste mie mani, vorrai seppellire quel cadavere. (…) Io lo seppellirò, e per me sarà bello fare questo, e morire.

Ism: “(…) Per natura non incapace di agire contro il volere della città”.

E quando, alla fine Ismene si offrirà di condividere la sorte con sua sorella, lei la respingerà, perché sa che Ismene è nata per vivere, e non per morire, come lei.

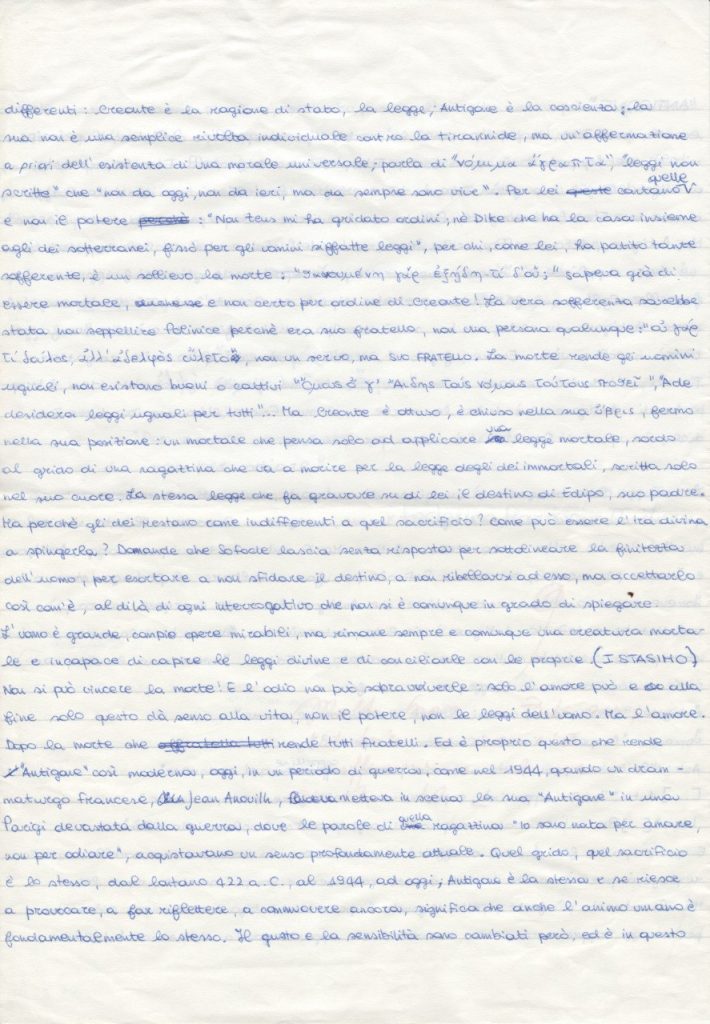

Ma il contrasto più forte, quello di fondo è quello tra Antigone e Creonte. Ciò che i due personaggi rappresentano, sono dei valori che appartengono a due mondi totalmente differenti; Creonte è la ragione di stato, la legge; Antigone è la coscienza: la sua non è una semplice rivolta individuale contro la tirannide, ma un’affermazione a priori dell’esistenza di una morale universale; parla di nòmima àgrapta, leggi non scritte che “non da oggi, non da ieri ma da sempre sempre sono vive”. Per lei contano quelle e non il potere: “Non Zeus mi ha gridato ordini, né Dike che ha la casa insieme agli dèi sotterranei: fissò per gli uomini siffatte leggi”. Per chi, come lei, ha patito tante sofferenze, è un sollievo la morte”. Sapeva già di essere mortale, e non certo per ordine di Creonte! La vera sofferenza sarebbe stata non seppellire Polinice perché era suo fratello, e non una persona qualunque. “Non un servo, ma suo fratello”. La morte rende gli uomini uguali, non esistono buoni o cattivi. Ade desidera leggi uguali per tutti. Ma Creonte è ottuso, è chiuso nella sua nella sua ubris, fermo nella sua posizione. Un mortale che pensa solo ad applicare una legge mortale, sordo al grido di una ragazzina che va a morire per la legge degli immortali, scritta solo nel suo cuore. La stessa legge che fa gravare su di lei il destino di Edipo, suo padre.

Ma perché gli dèi restano come indifferenti a quel sacrificio? Come può essere l’ira divina a spingerla? Domande che Sofocle lascia senza risposta per sottolineare la finitezza dell’uomo, per esortare a non sfidare il destino, a non ribellarsi ad esso, ma accettarlo così com’è, al di là di ogni interrogativo che non si è in grado di spiegare.

L’uomo è grande, compie opere mirabili, ma rimane sempre e comunque una creatura mortale e incapace di capire le leggi divine, di conciliarle con le proprie (I stasimo).

Non si può vincere la morte! E l’odio non può sopravviverle: solo l’amore può, e alla fine solo questo dà senso alla vita, non il potere, non le leggi dell’uomo. Ma l’amore.

Dopo la morte, che rende tutti fratelli.

Ed è proprio questo che rende “Antigone” così moderna, oggi, in periodo di guerra come nel 1944, quando un drammaturgo francese, Jean Anouilh, metteva in scena la sua Antigone in una Parigi devastata dalla guerra, dove le parole di quella ragazzina, “io sono nata per amare, non per odiare” acquisivano un senso profondamente attuale.

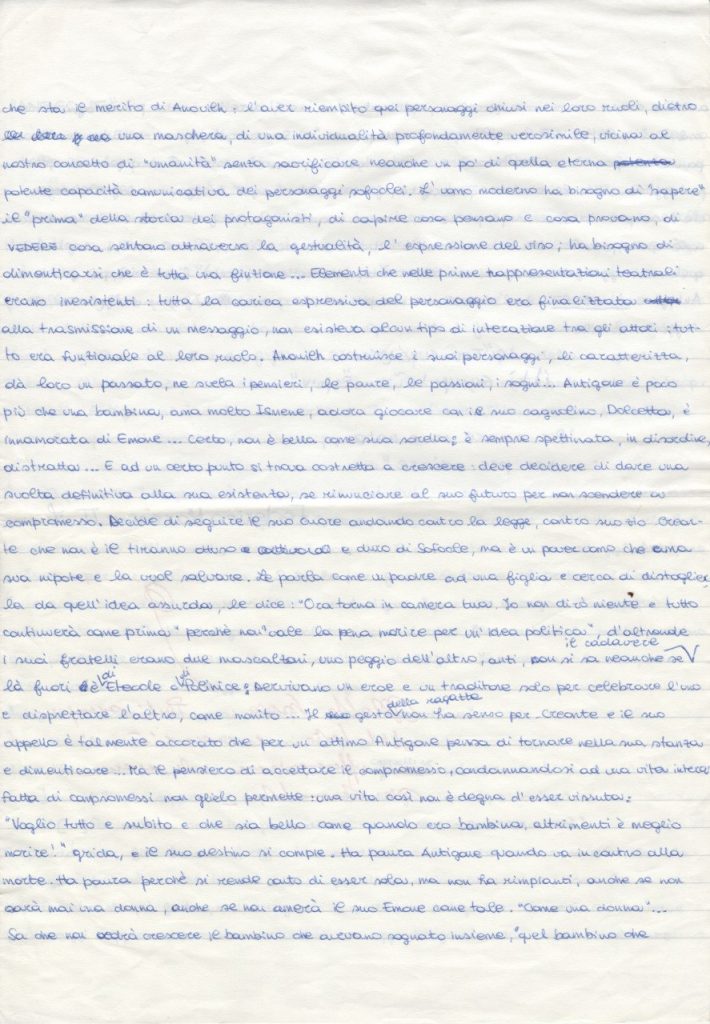

Quel grido, quel sacrificio è lo stesso: dal lontano 422 a.C., al 1944, ad oggi, Antigone è la stessa, e se riesce a provocare, a far riflettere, a commuovere ancora, significa che anche l’animo umano è fondamentalmente lo stesso. Il gusto e la sensibilità sono cambiati però; ed è in questo che sta il merito di Anouilh: l’aver riempito quei personaggi chiusi nei loro ruoli, dietro a una maschera, di una individualità profondamente verosimile, vicina al nostro concetto di umanità senza sacrificare neanche un po’ di quella eterna, potente capacità comunicativa dei personaggi sofoclei.

L’uomo moderno ha bisogno di “sapere” il prima della storia dei protagonisti, di capire cosa pensano e cosa provano, di vedere cosa sentono attraverso la gestualità, l’espressione del viso; ha bisogno di dimenticarsi che è tutta una finzione.

Elementi che nelle prime rappresentazioni teatrali erano inesistenti: tutta la carica espressiva del personaggio era finalizzata alla trasmissione di un messaggio, non esisteva alcun tipo di interazione tra gli attori. Tutto era funzionale al loro ruolo.

Anouilh costruisce i suoi personaggi, li caratterizza, dà loro un passato, ne svela i pensieri, le paure, le passioni e i sogni. Antigone è poco più che una bambina, ama molto Ismene, ama giocare con il suo cagnolino, Dolcetta, è innamorata di Emone. Certo, non è bella come sua sorella: è sempre spettinata, in disordine, distratta.

Ed ad certo punto si trova costretta a crescere: deve decidere di dare una svolta definitiva alla sua esistenza, se rinunciare al suo futuro per non scendere a compromesso.

Decide di seguire il suo cuore andando contro la legge, contro suo zio Creonte che non è il tiranno ottuso e duro di Sofocle, ma un pover’uomo che ama sua nipote e la vuole salvare.

Le parla come un padre ad una figlia e cerca di distoglierla da quella idea assurda. Le dice: “Torna in camera tua, io non dirò niente e tutto continuerà come prima”, perché “non vale la pena morire per un’idea politica”, d’altronde i suoi fratelli erano due mascalzoni, uno peggio dell’altro. Anzi non si sa neanche se il cadavere è di Eteocle o di Polinice: servivano un eroe e un traditore solo per celebrare l’uno e disprezzare l’altro, come monito… Il gesto della ragazza non ha senso per Creonte e il suo appello è talmente accorato che per un attimo Antigone pensa di tornare nella sua stanza e dimenticare.

Ma il pensiero di accettare il compromesso, condannandosi ad una vita intera fatta di compromessi, non glielo permette: una vita così non è degna di essere vissuta.

“Voglio tutto, e subito, è che sia bello come quando ero bambina; altrimenti è meglio morire”, grida, e il suo destino si compie. Ha paura Antigone quando in incontro alla morte. Ha paura perché si rende conto di esser sola, ma non ha rimpianti, anche se non sarà mai una donna, anche se non amerà il suo Emone come tale. “Come una donna”… Sa che non vedrà crescere il bambino che avevano sognato insieme, “quel bambino che avrebbe avuto una mamma piccolina, spettinata, ma che l’avrebbe amato più di ogni altra cosa e l’avrebbe difeso e protetto da ogni paura”.

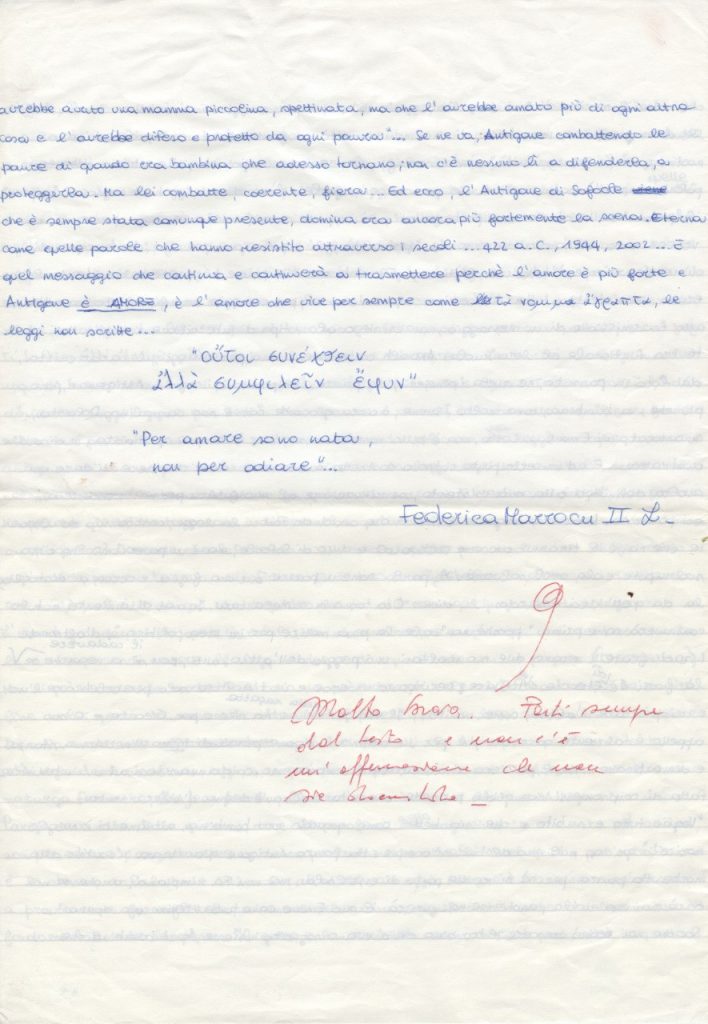

Se ne va, Antigone combattendo le paure di quando era bambina che adesso tornano; non c’è nessuno lì a difenderla, a proteggerla. Ma lei combatte coerente e fiera… Ed ecco l’Antigone di Sofocle, che è sempre stata comunque presente. Domina ancora più fortemente la scena.

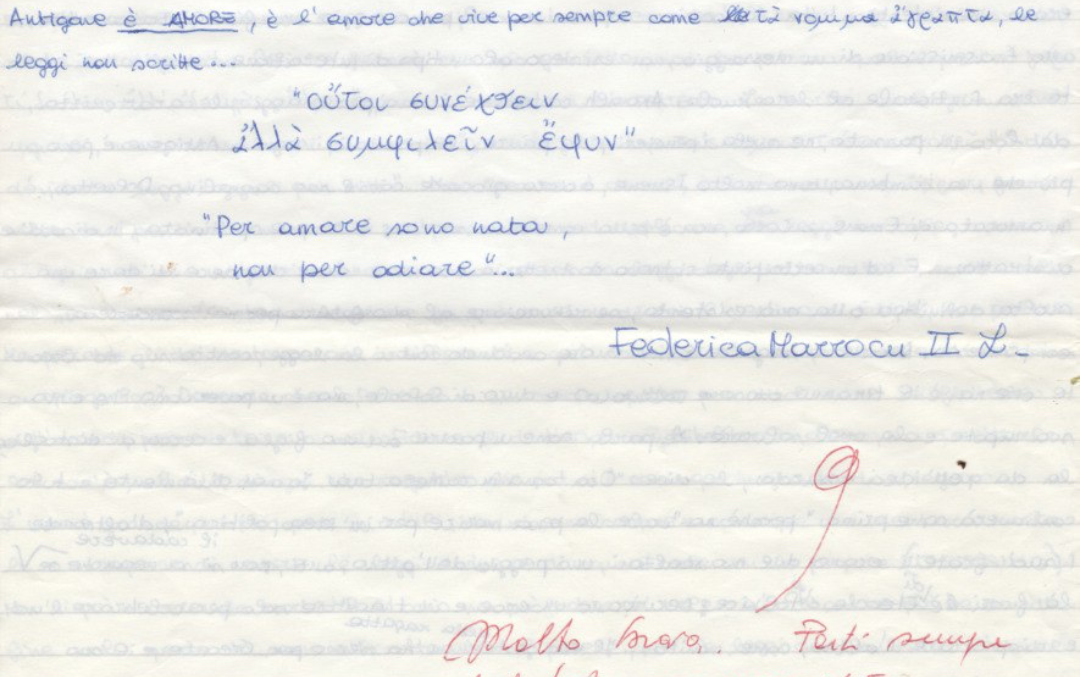

Eterna, come quelle parole che hanno resistito attraverso i secoli, 422 a.C., 1944, 2002… (2025) E quel messaggio che continua e continuerà a trasmettere perché l’amore è più forte. E Antigone è amore, è l’amore che vive per sempre come le ἄγραπτα νόμιμα, le leggi non scritte.

“Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν”

“Per amare sono nata, non per odiare”

Federica Marrocu II L

E comunque, 10 mi meritavo.

Lascia un commento