Abitare il margine, tra riappropriazione e ricerca di sé

Sono una persona nata in Sardegna, alfabetizzata e socializzata come italiana.

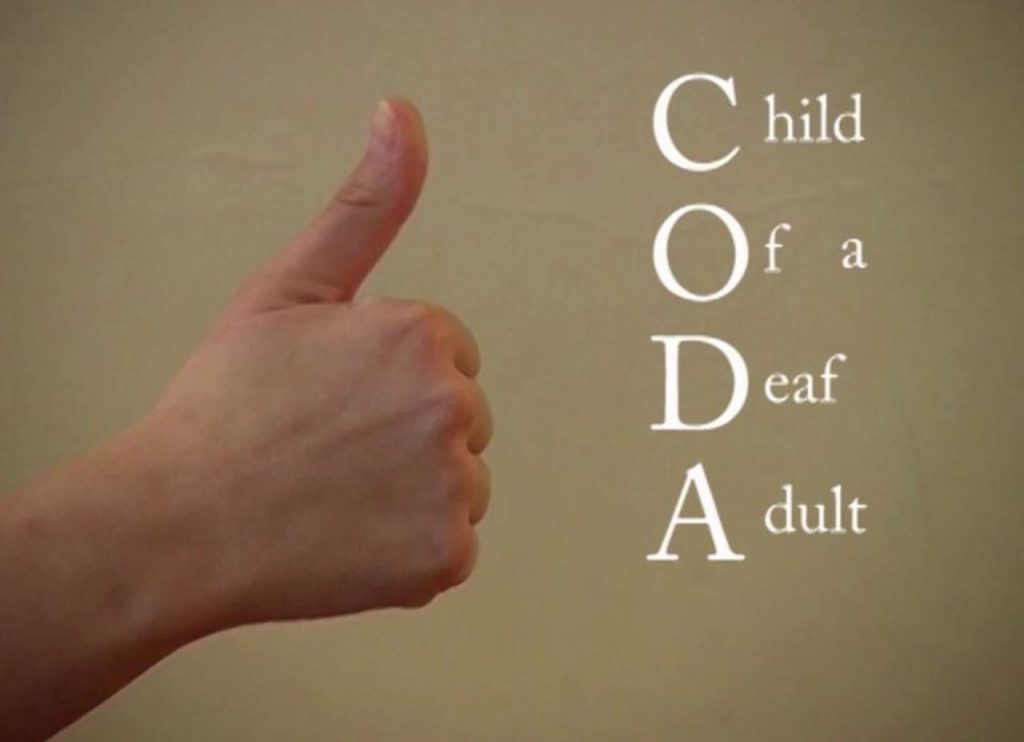

Sono anche figlia unica di genitori sordi.

Che mi si può definire CODA l’ho scoperto da un film.

“CODA è l’acronimo inglese di “Children of Deaf Adult” (figli di adulti sordi). Si riferisce a persone udenti nate e cresciute da genitori sordi o da tutori sordi. I CODAspesso apprendono la lingua dei segni e fungono da ponte comunicativo tra la comunità sorda dei loro genitori e il mondo udente. Questa condizione comporta spesso per loro il ruolo di interpreti familiari, talvolta traducendo conversazioni complesse o da adulti già in giovane età”.

No, non è una passeggiata.

Io da bambina non ho imparato altra lingua che l’italiano.

Non mi è stato trasmesso il sardo. In casa i miei genitori, sordi, tra loro comunicavano in LIS (Lingua dei Segni Italiana); con me parlavano in italiano — da oralisti, quindi usando la voce al meglio delle loro possibilità. Gli altri adulti della mia cerchia familiare, sardofoni, tra loro parlavano in sardo e con me in italiano.

Troppo italiana per essere sarda, tropu sarda po essi italiana, udente: non facente parte della comunità sorda, ma neanche troppo simile alle altre persone udenti “normali”.

Sembra che nessun posto sia fatto per essermi casa.

Non è facile situarsi, dirsi, essere qualcuno, qualcosa, quando si abita il bordo delle cose.

“Io sono la mia lingua”, scrive Gloria Anzaldúa.

Ma se è così, se è vero che siamo la nostra lingua, allora io.… Chi sono?

L’eredità che ho perso

Oggi so che la lingua e le identità possono essere territori di conquista, dove il mio corpo e la mia cultura si sono trovati divisi tra appartenenze negate, marginalizzate, invisibilizzate.

Che a s’omosessualidadi, a sa bisessualidadi, ma puru a sa maladia, sa poberesa, etc., sa sardofonia est istètia una pràtica chi no dexit a ammostrai in pùblicu, ca s’acumpàngiat a un’istìgma. Duncas, cunstrinta a no èssiri visìbili.

La LIS è, in Italia, una lingua come quella sarda, relegata per lo più alla dimensione relazionale entro i confini della comunità sorda: è un marcatore visibile di una disabilità invisibile.

Entrambe non sono pienamente riconosciute come lingue — a volte ancora si parla di “linguaggio dei segni” o si usa il termine “dialetto” in senso squalificante.

In ambedue i casi, l’italiano è stato assimilato e trasmesso come lingua del progresso, dell’inserimento in società, delle opportunità di lavoro.

Per inserirsi in società è imprescindibile parlare in italiano.

Per le persone sorde questa “emancipazione” si è tradotta nello sforzo unilaterale di adattarsi a una società abilista, dove sono loro a doversi sforzare di leggere il labiale, superare gli ostacoli nell’alfabetizzazione (LIS e italiano non solo viaggiano su canali di comunicazione differenti, ma hanno strutture molto diverse), esprimersi in modo chiaro e comprensibile.

Davvero questa uniformità, questo livellamento linguistico, è un mezzo di liberazione sociale?

LIS e lingua sarda, e le altre lingue parlate in Sardegna, sono ai margini nell’educazione, strumentalizzate e spettacolarizzate, ma non realmente sostenute, a livello istituzionale, ancora poco rappresentate nei media. La loro esistenza è al centro di discriminazioni abiliste, linguistiche e di classe.

(Sì, anche con la sordità c’entra la disponibilità economica: ad esempio per ciò che riguarda l’accesso a trattamenti specialistici di alto livello come la logopedia, la formazione o la possibilità di disporre di interpreti professionisti ogni volta che se ne ha bisogno).

Le lingue e le culture linguistiche sono forme essenziali di diversità da salvaguardare: si intrecciano con la biodiversità in un sistema vivo di relazione e coesistenza.

Ogni lingua porta con sé un modo di vedere il mondo, una relazione con l’ambiente, una memoria collettiva.

Si può misurare la portata della perdita causata dalla mancata trasmissione?

Le ho studiate da adulta queste lingue, e in entrambi i casi mi è difficile usarle in pubblico anche per via dell’imperfezione che contraddistingue la mia condizione di non-madrelingua.

La vergogna

La vergogna è un altro potente denominatore comune.

La vergogna perché la mia famiglia era diversa, diversa per quelle voci che a volte venivano imitate a mò di scherno.

E cantas bortas apu intèndiu a calincunu fendi-si-ndi befa de sa fueddada sarda…

“Fatti un corso di dizione.”

“Sei brava come guida, ma quell’accento non si può sentire.”

Bregùngia. Bassa autostima.

“Non parlare in sardo, chè è maleducazione!”

Durante l’infanzia mi è stato detto che la mia lingua indigena era, è, sbagliata.

Gli attacchi ripetuti alla nostra lingua nativa sminuiscono il senso dell’Io. L’identità etnica va di pari passo con l’identità linguistica. E con la costruzione del sé a livello psicologico.

Fino a quando non sarò orgogliosa della mia lingua, non potrò essere orgogliosa di me stessa.

Cosa succede se mi sento sbagliata, se non sono abbastanza per tutte le culture di cui sono figlia?

Su sardu no m’est lìngua materna, la LIS non è per me lessico familiare. In entrambi i casi non incolpo gli adulti intorno a me, ma il sistema che ha fatto sì che ci fosse una lingua gerarchicamente più importante.

Incolpo il potere che produce disparità attraverso il suo disciplinamento culturale, sociale e psicologico. Accuso il centralismo e l’ortodossia linguistica come strumento di costruzione dello stato-nazione italiano.

Il mio corpo di donna sarda, figlia di genitori sordi, si trova tra universi sensoriali diversi: il visivo-gestuale e quello acustico-verbale, tra culture e lingue in conflitto — l’italiano e l’italianità (con tutto ciò che rappresentano in Sardegna e s’arrennegu che suscitano) con la sardofonia e la sardità.

Una persona figlia di genitori sordi inevitabilmente si trova a farsi tramite, ponte, interprete.

Non ho storie edificanti su questo da raccontare: per me ha significato essere adultizzata in un’età in cui avrei dovuto avere solo diritti, non doveri (a parte mettere a posto i giochi); essere tutelata, protetta, libera. Solo una bambina. Non ho avuto alcuna possibilità di scelta. Né di venire al mondo, né della famiglia in cui nascere, né di dire no. Né di andare via, di crescere, davvero.

L’ho dovuto fare senza uno strumento comunicativo (oltre che affettivo) fondante: la lingua che parlavano i grandi di casa.

Non stava bene dire “non voglio”. “Non mi va di parlare con queste persone, non mi va di ordinare la bombola, di prenotare visite mediche, non capisco niente di cosa mi stanno dicendo”.

Non è socialmente ammissibile, ancora oggi, dire che è stata una responsabilità eccessiva, in molti casi una costrizione; che non averne voglia era legittimo.

Che non era giusto che prima di me, del mio bisogno di bambina, venisse quello di qualcun altro. Che la mia rabbia era da validare.

Ero l’unica che sentiva ambulanze, campanelli, macchine, rumori di notte. Musica, audio del telegiornale e dei film.

Ho avuto paura del buio.

Ho detestato rispondere al telefono, dover scandire le parole, ripetere tutto, ricordare correttamente, non sbagliare.

Controllo. Potere. Le gerarchie dentro le minoranze.

Anche nei contesti oppressi si possono praticare oppressioni: le culture minoritarie possono interiorizzare il modo in cui le lingue sono state invisibilizzate dalla cultura dominante, e usare le differenze linguistiche come strumenti di potere.

Abitare questo margine espone alla stigmatizzazione del sardo e delle altre lingue minoritarie — così come della LIS — e anche a quella di non saperle parlare o segnare “bene”.

All’interno delle comunità oppresse si replicano le gerarchie.

Nella comunità sardofona:

– Chi parla sardo “bene” versus chi lo parla “male”

– Differenze tra varianti locali con gerarchie di prestigio

– Chi è più o meno “contaminato” dall’italiano

Nella comunità sorda:

– Sordi “profondi” vs ipoacusici: chi è “abbastanza sordo”

– Sordi segnanti vs sordi oralisti: conflitti identitari

-Sordi di famiglie sorde (generazionali) vs sordi di famiglie udenti, famiglie miste.

In mezzo, io.

In una società italofona e italocentrica. Patriarcale. Abilista. Linguicista.

Io, indigena, in una colonia interna.

Senza appartenenze reali, sempre sul bordo delle cose.

Ibridità. Indisciplina. Rabbia.

La mia lingua incespica, il cervello si inceppa nel processare la successione esatta dei segni, la direzione, la posizione, l’orientamento.

Chistionu de una lìngua ibrida, unu ammesturu de sardu e italianu.

Indisciplinata. Avolotada. Ostinata. Ambivalente.

Il mio meticciato mette in crisi tutti i modelli socio-culturali:

-quello della cultura dominante;

-quello della sardità, lesa dall’italianità che non posso rigettare e che voglio essere libera di integrare;

-quello dei CODA felici, disponibili e multitasking;

-quello della donna della mia età con figli e lavoro stabile.

Ribelle. Travessa.

Ricostruisco l’identità per distruggerne il concetto stesso.

Esiste davvero l’identità?

Discuto l’estetica dei luoghi e dei corpi, rivendico la non conformità.

Sfido il disciplinamento, ogni forma di monolinguismo.

Pratico la decolonizzazione, a partire da questo corpo, questo spazio, questo margine.

Ho cura della mia rabbia.

Esisto.

Resisto.

Lascia un commento